第33回 熱水噴出のプロセスに学ぶ有機物合成

超臨界に隠された高分子合成プロセスの秘密

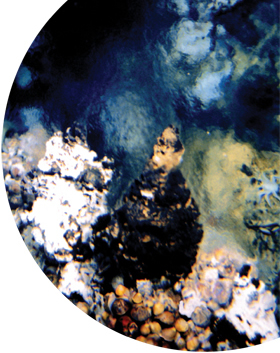

海底熱水噴出孔

マグマに温められた数百度の熱水が噴出し、周辺の4℃の海水によって冷やされる。噴出孔の近くでは、超臨界あるいは、亜臨界状態となっていると考えられている。煙のように灰色に濁って見えるのが、急激に冷えて溶けきれなくなった金属を含む噴出水である。 写真提供:独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)

いま、化学工業においては、有害な物質を使わない、廃棄物を出さない製造プロセス「グリーンケミストリー」が重要課題となっており、それを実現する魔法の水として、“超臨界水”が注目されています。水は374℃、218気圧という臨界点を超えると、密度や誘電率、溶解度などの物性が大きく変化し、液体でも気体でもない状態になります。これを超臨界水と呼び、100℃以上で臨界点に至る前のものは、総体で亜臨界水と呼ばれています。超臨界水には、油をはじめ、普通の水には溶けにくい物質を溶かすという性質が現れます。その特性が、産業排水に含まれる有害物質の分解除去など、環境浄化にも役立てられています。たとえば、ダイオキシンやPCBなども完全に分解して無害化する装置が実用化されており、従来の方法よりも短時間で処理ができ、しかも環境への負荷を低く抑えられるという利点があります。

超臨界水との関係で興味深いのが、深海で300℃以上の熱水を噴き出す“熱水噴出孔”です。マグマにしみこんだ海水がプレートの境目などから再び海底に湧き出す熱水噴出孔は、1977年に初めて発見されて以来、世界のあちこちの海で次々と見つかっています。そして、その周辺で存在が確認された超好熱菌(古細菌)は、生物の起源につながるものではないかという説があります。タンパク質の生成に不可欠な酵素が存在しない太古の海で、生物はどうして生まれたのか? その秘密が、高温高圧の熱水噴出と、海水による冷却作用にあるのではないかと考えられ、熱水を使ったタンパク質の合成実験が行われたのです。

すでに、亜臨界水を用いた、酵素を使わないペプチド(短いアミノ酸重合物)の生成が報告されています。また、空高く熱水を噴き上げる間欠泉にヒントを得た、超臨界水を1気圧の環境に噴出させて速やかに冷却する反応装置が開発され、より長鎖のペプチドや、新しい蛍光材料なども創成されました。

クリーンな化学合成を実現する超臨界水とその冷却プロセスの研究は、さまざまな有機材料を生み出しながら、生命誕生の謎に迫る可能性をも秘めているのです。

二村泰弘 研究員

国立国際医療センター 研究所

試行錯誤の中で、原理原則を探す

高校生の頃から、生命がどうしてできたかに興味をもっていました。研究の究極の目標は、少し乱暴な言い方ですが、生物をつくってみたいですね。実現するかどうかわかりませんが、そのためには、生物を構成する材料を一揃えつくること、その材料をどう混ぜたら生物になるかという2つのプロセスが必要になります。いまは、必要な材料をつくっている段階と言えますね。 生命が誕生する前に、物質レベルの生存競争があり、高温高圧な環境下で生き残った物質が生命の礎となったのではないかというのが、私の研究の出発点です。水熱反応の研究をしていくと、思いもよらない現象が起こりますが、そこが面白いところでもあります。未開拓だからこそ、いろいろと試し、試行錯誤していく中で、原理原則が見つかっていくのです。

さまざまな物質を溶かしたり分解したりすることができる超臨界水は、環境浄化などの分野以外にリサイクルや物質の合成などでも活躍しています。さまざまな種類の廃プラスチックのリサイクル、食品廃棄物などから有用物質を抽出、石炭から水素を製造、有機原料からアルコールを合成するなど、多様な用途で利用され、応用研究も盛んに行われています。 また、水以外に、二酸化炭素の超臨界流体もさまざまに利用されています。二酸化炭素の臨界点は31℃、73気圧以上。低い温度で超臨界状態にできるため、有機物が熱により変性を起こすことがありません。そのため、植物などから香料や栄養素および医薬成分の抽出、輸入野菜の残留農薬検査など食や医薬の分野で多く用いられています。ユニークなところでは、お米に含まれるアレルギーの元となる成分(アレルゲン)を超臨界二酸化炭素で除去し、アトピー性皮膚炎を防ぐお米を製造する研究なども行われているそうです。超臨界二酸化炭素に溶けた抽出物は分離槽に運ばれ、圧力を下げることで二酸化炭素と分離させるのです。二酸化炭素は回収して再利用され、有機溶媒を使わないので化学物質残留の心配もありません。従来、有機溶媒を使って行われてきた多様な物質の分解や合成反応に、超臨界水や超臨界二酸化炭素が用いられているのです。 Views: 231