第20回 生体の自己組織化に学ぶ人工ベクター

異分野との融合研究が高度なものづくりを可能にする

人工ナノカプセル

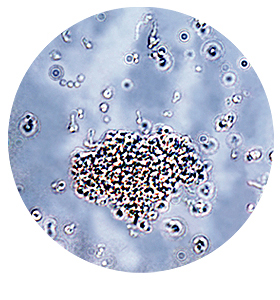

写真は、三方向に枝分かれしたペプチド分子の自己組織化によって、水中でナノサイズのカプセルが勝手につくられた様子。赤血球のように中央が凹んだ構造も 見られることから、内部が空洞であることが予想される。この空洞にDNA分子を閉じこめることができれば、人工ベクターとしての応用が可能となると期待される。

生物の特徴や性質を左右する遺伝子は、体の基本となるタンパク質をつくる設計図であり、そこに何らかの異常が発生すると遺伝子疾患やガンなどの難病が発症すると言われています。そのため先端医療の現場では、正常な遺伝子を補ったり、欠損した遺伝子を修復する遺伝子治療が試みられているのです。

治療用の遺伝子を細胞に届ける“ベクター(運び屋)”として、主に病原性を取り除いたウイルスが利用されています。ウイルスの病原性遺伝子が私たちの細胞に入ってくることで病気が感染するのですが、この仕組みを逆手にとり、治療に必要な遺伝子をウイルスに運ばせようというのです。ところが、なくしたはずの病原性が発症してしまったり、ウイルスが増殖してしまうという副作用が起こる場合もあり、安全な人工ベクターの開発が望まれてきました。

その鍵となったのは、生体分子の“自己組織化”という仕組みです。タンパク質やDNAなどの生体分子には、同じ配列を持つ仲間同士が自発的に集まって大きな構造体を形成するものがあります。多くの球状ウイルスは、三回対称性(120度回転すると同じ形になる)をもつタンパク質の自己組織化によって殻を形成しています。このメカニズムを利用して、ナノカプセルをつくる研究が行われているのです。たとえば、自己組織性を持つ配列をつけた3本のペプチドを、中心から三方向に枝分かれさせた点対称の形状(三回対称性)にデザインすると、それらが寄り集まって球状のカプセルを形づくることが明らかになりました。中の空洞にDNAを取り込む研究も進んでおり、人工ベクターへの応用が期待されているのです。

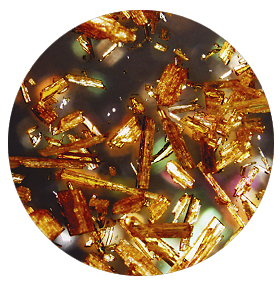

さらに、このカプセルの中で、たとえば酸化鉄のような無機材料を合成しようという試みも始まろうとしています。医療や環境分野をはじめ、先端材料としても注目の高いナノ粒子を、カプセルの大きさに揃えて自在に製造する、ナノサイズのマイクロプラントさえ、近い将来、実現するかもしれません。

松浦和則 助教授

九州大学大学院工学研究院 応用化学部門

異分野との融合研究が高度なものづくりを可能にする

ウイルスは、勝手に集まってDNAやRNAという核酸を自然に取り込み、細胞に感染しますが、最大の特徴は自己複製して増殖することです。ペプチドなどの 生体材料を用いて、“自己複製する材料”を開発することが、現在の研究の最終目標です。自分自身が自分のコピーをつくるための触媒になる。そのような設計 図を組み込むことで、自己複製する材料が可能になると考えています。

私はペプチドの専門家ではありませんので、合成技術から学び、試行錯誤の繰り返しでした。ですが、もともと専門家だったら、この研究は思いつかなかったか もしれません。高度な技術レベルが必要とされる時代に、あえて他の分野に入っていく取り組みも、今、求められているのではないでしょうか。

世界で初めて遺伝子治療が行われたのは、1990年アメリカで、ADA欠損症という先天的な免疫不全症の患者さんでした。この病は、アデノシン・デアミナーゼ(ADA)という酵素の遺伝子に先天的な異常があるため、細胞の代謝異常を起こし、リンパ球が減少して重い免疫不全となり、治療をほどこさないと乳児期にほとんどが死亡するというものです。その後、ガンやHIVなど有効な治療法が確立されていない難病で遺伝子治療が試みられるようになっています。遺伝子治療は、画期的な効果が期待できる一方で、ウイルス感染や免疫反応などの副作用も心配されています。しかし、リスクと引き替えにしてでもウイルス・ベクターを用いた遺伝子治療に頼らざるを得ないという現状もあるのです。 安全・安心で、目的とする細胞に的確に治療用の遺伝子、あるいは抗ガン剤を届けてくれる運び屋の開発に大きな期待が寄せられているわけです。 Views: 115